検索エンジンでSEOを行っているページが、検索結果において上位に表示された場合、そこで、対策自体を止めたりすることってけっこうあるんですよね。

「他のキーワードも狙っていこうか」とか、「もっとアクセスを増やしたい」などと考える人がいますが、SEOというのは順位が上がったら、そこで終わりではないんです。

1.検索上位に維持させるための対策を行う

検索結果で、一旦上位に表示されても、その後、ずっと上位を保ち続けるわけではないんですよね。基本的に、検索順位というのは日々動きがあるので、徐々に下がっていく可能性もあります。

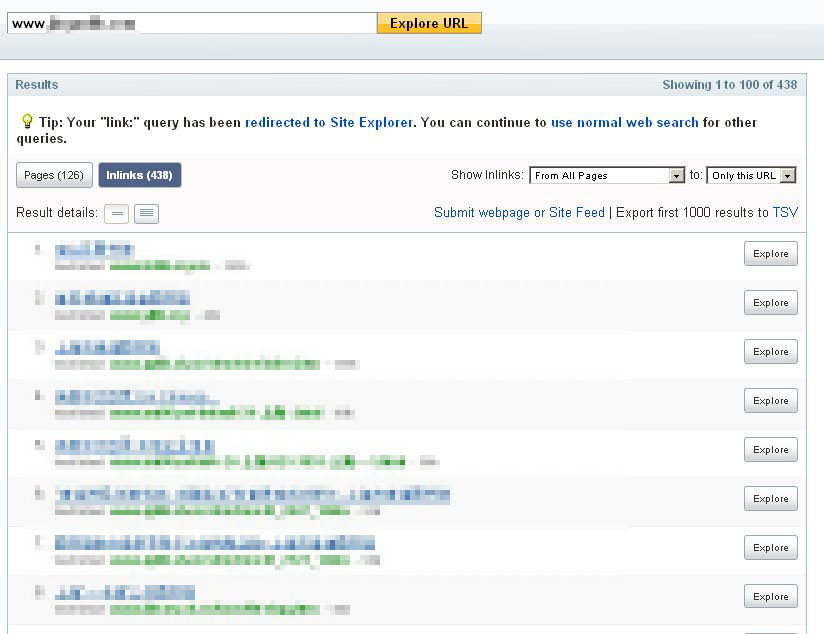

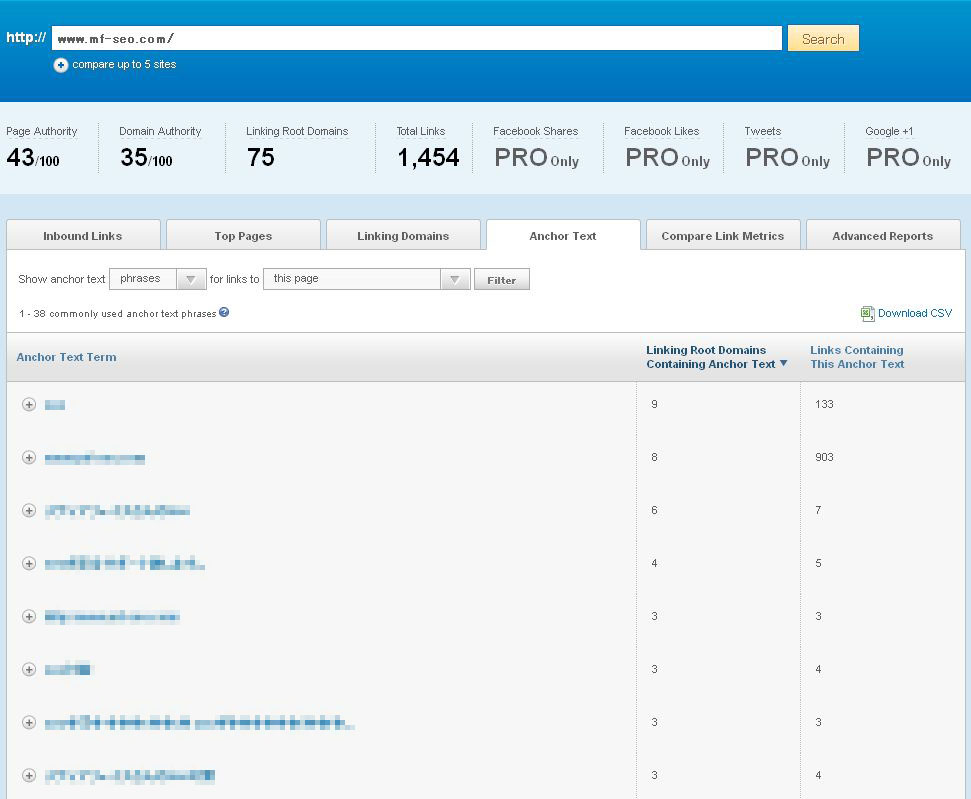

だから、ホッと安心できないんですよね。なので、検索上位に表示されたら、次の「維持させるための対策」へ移行すべきです。維持させるためのは、リンクの供給と、同じ検索結果で、他のページは存在して、自分のページには存在しない、価値のあるコンテンツ(ユーザーの求めるべきコンテンツ)を増やしていくべきだと考えています。

そうすれば、ビックキーワードの維持はけっこう難しいかもしれませんが、ある程度の難易度のキーワードであれば上位表示は保てると思っています。

2.ユーザーが使いやすいようなページへの改善を行う

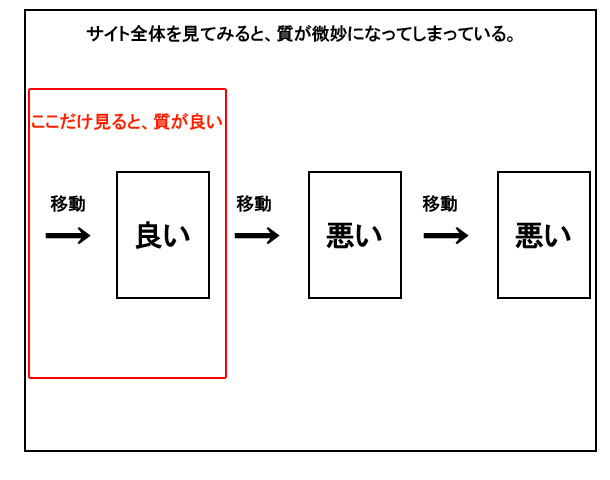

検索結果で上位に表示されると、検索エンジン(Yahoo!とかGoogleなど)で検索してくるユーザーの目に触れる機会というのは当然増えるわけですが、上位に表示されたことで、ユーザーの使いやすいようにページを改善したり、修正を行っていくことも必要だと感じています。

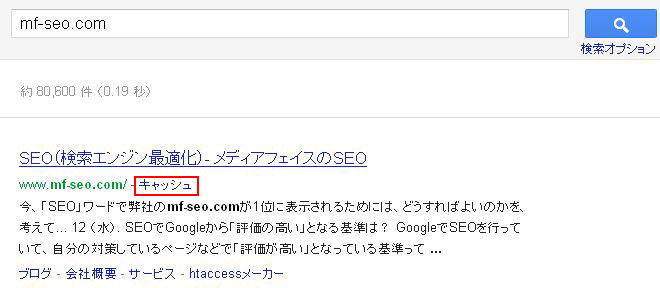

検索結果で上の方に表示されるということは、それだけ検索エンジンの中で評価高いことが考えられるので、そんな評価のあるページが、ユーザーにとって「見にくいもの」、「使いにくいもの」であっていいのでしょうかというところなんですよね。

このように、「見にくい」ページなどに対して、ユーザーがページを評価した時に、「評価しない」となっても、不思議ではないと思っています。

もし仮に検索結果10位以内に表示されていて、「なぜ、自分の対策しているページが検索結果内でその位置にいるのか?」っていうことを考えていくと、評価を保つためには、リンク評価うんぬんもあるかもしれないけど、ユーザー視点という所も考えていかないと、さらに上の順位には上がらない恐れもあるし、もしかしたら下がってしまう可能性もないとは言えないんですよね。

だから、ユーザーが使いやすいようなページへの改善を行う必要性はあるし、結果としてGoogleなどの検索結果がユーザーにとって使いやすいものになるのではないかと考えています。

3.売り上げに結び付けるようにさせていく努力を行う

検索エンジンの検索結果の10位以内に表示させて、ユーザーの使いやすいようにページを改善したり、内部でコンテンツを増やす対策などを行っていると、維持は出来てくると思いますが、最終的は、売り上げに結び付けるようにさせないといけないので、対策しているページで扱っているサービスや商品などの利用満足度を上げたり、新規顧客を獲得するような新しいものの提案・企画だったり、改善などを行っていく努力も大事です。

まあ、今回もざらっと書きましたけど、やっぱりこうゆう記事を見て、自分が今やっているSEOの中で実践しているか、していないかでも、検索順位への影響や、会社の売上への影響が変わってくるので、参考にしてもらうのはいいんですが、できるところからコツコツとやっていくことも大事ですので、明日、明後日、未来のために頑張っていきましょう~♪