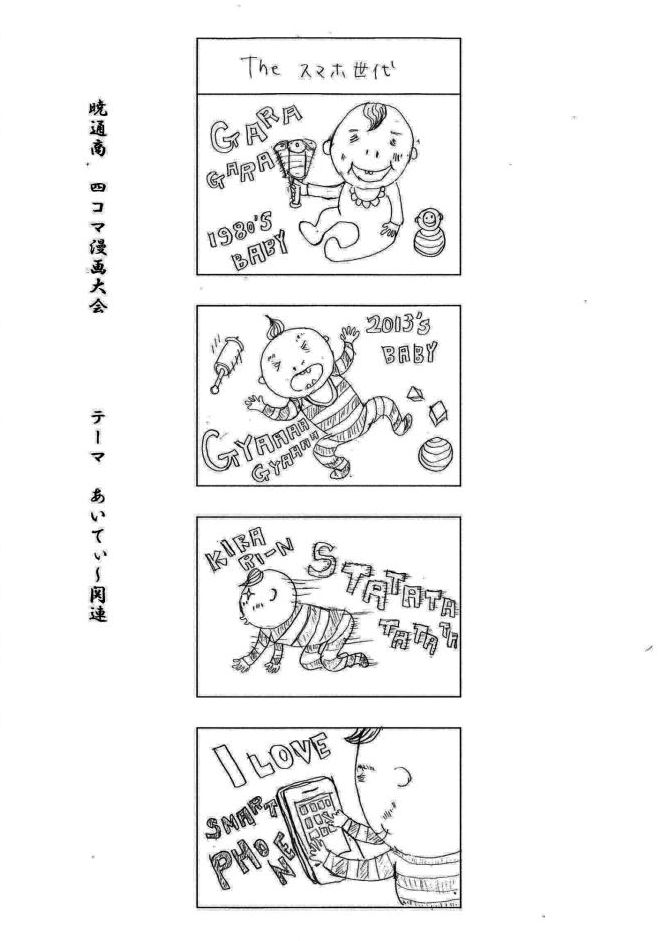

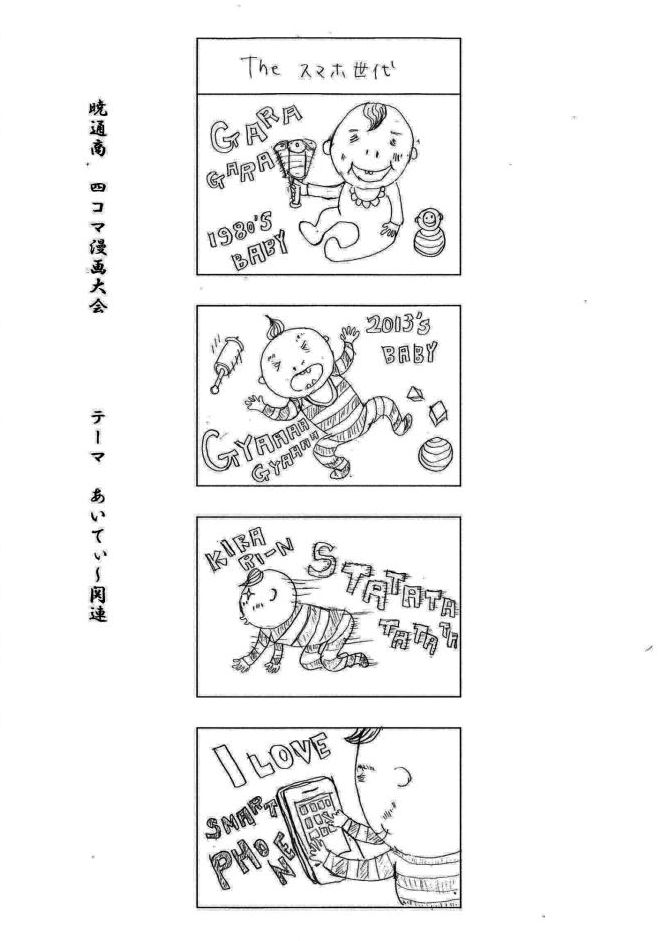

ブログのネタが尽きましたので、本日社内で4コマ大会を実施致しました。テーマはIT関連。一番支持率が高かった4コマをご紹介致します。赤ちゃんの20年後が楽しみですね。

ブログのネタが尽きましたので、本日社内で4コマ大会を実施致しました。テーマはIT関連。一番支持率が高かった4コマをご紹介致します。赤ちゃんの20年後が楽しみですね。

今回の記事は以下の続きとなります。

Googleの形態素解析アルゴリズムを分析して内部SEOに活用する

http://blog.mf-seo.com/archives/8891

『2つの語句から成り立つキーワードについて、Googleではどのように認識しており、どのように最適化すべきか』この疑問から今回の記事を書きました。

前回の記事説明となりますが、Gooleが運営するサイトでは、なぜか特定の単語の間に空白タグを入れているという現象がみられました。「プライバシー ポリシー」のような形です。ただ、「ウェブサイト」のように空白タグを含まれないキーワードも存在します。これはGoogleが運営するサイトすべてに適用されています。どういう意図でこういった使い方をしているのかわかりませんでしたが、キーワードについてもう少し掘り下げて考えてみるべきだと考えました。

キーワードによっては2語から成り立つものがあり、意味のある単語同士を組み合わせて新しい語句が形成されているキーワードに関して、検索エンジンはどのような認識をしているのかが非常に気になるところです。つまり、例を挙げると「seo対策」という検索クエリに対して、「google対策」という言葉の「対策」部分を重要とみなすのかどうかということです。もちろん語句との関連があれば意味のあるものにする方が良いかと思いますが、「パンダアップデート」のように本来の意味とはまったく関係のないケースもあります。

キーワードによって、分割して認識するケースと認識しないケースを探してみることにしました。結果が以下となります。記号部分の説明ですが、「-」は除外「””」は完全一致となります。つまり、検索したキーワードの中から、完全に一致したものを除外してくださいという意味です。これで、対象のキーワードが分割されて認識しているのか、いないのかを判断することができると思います。

【見つかったキーワード】

検索エンジン最適化 -“検索エンジン最適化”

アンカーテキスト -“アンカーテキスト”

内部対策 -“内部対策”

被リンク -“被リンク”

アクセス解析 -“アクセス解析”

【見つからなかったキーワード】

SEO -“SEO”

ホームページ -“ホームページ”

スマートフォン -“スマートフォン”

ブックマーク -“ブックマーク” -“ブックマーク”

JavaScript -“JavaScript”

見つからなかったキーワードですが、「JavaScript」のケースで考えると、「java」とウェブページに掲載していたとしても、「JavaScript」の検索クエリに関しては、まったく無視されてしまうということが予想されます。「JavaScript」と「Java」は異なるプログラム言語ですが、「JavaScript」のことを「Java」と省略して呼ぶこともあります。ですが、「Java」と省略して書いてしまった場合、まったく検索に引っかかることがないということになってしまいます。

こういったケースはめずらしいことではありません。一般的に同じような事例はたくさんあると思います。検索エンジンの認識と人間の認識が違う可能性があるということはサイト内のコンテンツや文章を作成する上で気を付けておかないといけない部分です。自分が運営する業界で検索エンジンからの流入が期待できるキーワードは、どういった取扱いになるのかを一度調べておく必要があります。

分割されたキーワードに空白タグを入れて検索することで、本当に認識されているのかを掘り下げて調べてみました。「Java Script」で検索をしたところ、下記のような結果が見つかりました。空白タグを入れているにも関わらず、javaの文字部分には太文字で表示されず、検索エンジンはこの語句を検索クエリとは関係ないと認識しているようです。

他の検索結果を見ていると下記のような検索結果が見つかりました。javaと使用しているにも関わらず、太文字で表示されております。これは一体どういうことなのでしょうか。同一の語句であっても場合によっては重要とみなす場合もあれば、みなさない場合もあるということです。その原因は一体なんでしょうか。先ほどの語句との違いはどこにあるのでしょうか。

引き続き検索結果を見てみると、少し答えが見えてきたような気がします。次の結果には太文字で表示されておりません。共通部分は「javaとJavaScript」JavaScriptとの比較表現が出たときには太文字には表示されないという可能性が出てきました。単体で記載されているときにはjava=JavaScriptであるけれど、同時に使われた時の認識はjava≠JavaScriptということです。これは非常に興味深い現象です。

※URLにマークしておりますが、パンくずリストが出現した時に太文字になる例がありませんでした。

語句の意味を認識するだけでなく、他の語句が出現した時には別の意味になるということを理解しているということです。「seo」だけの場合であれば、もしかすると「瀬尾」という人物の英語表記なのかもしれませんが、「リンク」「上位表示」などと同時に使われることで、検索エンジン最適化の意味だと確信することができるということです。

java.comのケースでは、単体で使用されている為、「Java Script」の検索結果に表示されておりますが、検索結果としては適切ではありません。不完全な部分もあるということです。また、検索ユーザーの目的を理解することはできませんので、検索順位とは関係がない部分となります。わずかな事例ですので、完全にそうだと言い切れる内容ではありませんが、Googleの内容を理解するための基準が、より人間に近いものになっているという印象を受けました。

社内にポルトガル語を使える人間がいますので、ポルトガル語地域のseoに特化したサービスを提供すれば、業界でのポルトガルSEOのシェアはナンバーワンになるのではないかと熱く語り合っております。

実際にタイやオーストラリア、中国など、海外在住のお客様もいらっしゃいますが、ポルトガルに特化させることに理由はありません。ただ、ポルトガルはやるべきではないかと根拠のないやる気が出ている状況でございます。

サービス化するということは遊びではありませんので、実際にポルトガル語地域のSEOサービスを開始するにあたってサイト作成をした場合、検索エンジンの取り扱いをまずSEO業者としては完壁にしておきたいと考えました。

まず、ポルトガル語に対応している国はどこなのでしょうか。wikipediaでポルトガル語と検索してみるとすぐに情報が得られました。主要地域は以下となります。

ポルトガル 100%

ブラジル 98-99%

アンゴラや赤道ギニアの50%ほどの方がポルトガルを話すそうですが、今回は社内の人間と関連の深いブラジルを対象とすることにしました。

ここからが今回の記事でのメインとなる話になりますが、現在のサイトをそのまま使うとして、ドメインやサイト内容などをどうすればよいかという点です。翻訳しただけでは重複コンテンツとみなされることはないのかといった疑問が残ります。また、検索エンジンに日本のコンテンツが表示されることはないのでしょうか。

ベストな方法としては、まったく別のドメインを取得して、ポルトガル語で日本の内容とは異なるコンテンツを作り、日本のコンテンツとは別で最適化する方法です。そうすれば、検索エンジンでの認識も確実です。ただ、もしかすると今後スペイン語やドイツ語などに拡大する可能性を考えると、手間は膨大となります。

そこで考えられるのが、Canonicalですが、これは複数の類似したコンテンツの中で優先すべきURLを検索エンジンに対して提案するというものですので、国ごとで適したウェブページを表示させたい場合には適切な処理とはいえません。参考になるURLがありました。

rel=”alternate” hreflang=”x” について

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ja&answer=189077

『rel=”alternate” hreflang=”x”』を使用することで、この問題を解決することができそうです。設定は以下のような形となります。

対象ページ:pt.mf-seo.com(日本はwww.mf-seo.com)

対象言語:ボルトガル語

対象地域:ブラジル

headタグには以下のように入力します。

<link href=”http://pt.mf-seo.com/” rel=”alternate” hreflang=”pt-br” />

別の国や言語を設定したい場合は以下を参考にしてください。

言語一覧表

http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_639

地域一覧表

http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

また、こちらの設定はページごとに適用されるようですので、サイト全体のheadタグに設置する必要がありますのでご注意ください。

ここまで調べてみたものの、よくよく考えてみれば、ポルトガル語を話せる人間は営業ではなく、そもそも1人では対応できないとの判断を致しました。今回の案は非常に残念ではございますが見送らせて頂きます。

ページャーやサイト内リンクでJavaScriptを使用している場合、リンク先の内部リンクを検索エンジンは判断するのでしょうか。これは、ケースバイケースです。認識することができるJavaScriptは存在しますが、認識できないJavaScriptもあります。ですので、SEOを意識した設計にするのであれば、JavaScriptでないと実現できないということは少ないと思いますので、できれば静的なリンクを表示させて下さい。

JavaScriptはseoと相性が悪いと言われますが、こういったリンクやテキストが関わる部分以外での使用は、特に問題ありません。また、Googleではiflameやflashも読むことができます。インデックスも問題なくされます。ですが、flashに関して、画像化(アウトライン化)されたテキストを読むことはできませんので注意が必要です。

seoと相性が悪いと言われてきた形式でも、googleは徐々にクロールできるようになりました。改善しなければSEOスパムの手段として取り入れられてしまう可能性があるからなのかもしれません。いずれにしても、まだ完壁といわれる状態ではありませんので、推奨された形式を使用することをオススメします。

ちなみに動画ファイルの中身はクロールできないようです。

Googleがインデックス登録できるファイル形式

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ja&answer=35287

「css テンプレート」「ブログテンプレート」などのキーワードで検索をかけると、無料で使用できる素晴らしいデザインを使用することができます。リンクウェアが条件となる場合が多いですが、それでもデザインを一から作る手間を考えると非常に便利です。

ただし、同一のテンプレートで複数のサイトが立ち上がるということで、ソース自体が複製のような状態となっております。なのでSEO的に問題があったり、ペナルティを受ける可能性を考える方がいると思いますが、同じソースが存在するという理由でSEOに影響を与えることはありません。まったくデメリットが存在しないということではなく、以下の場合には注意が必要です。

1.seoに関連するタグの使い方

テンプレートを配布するぐらいスキルのある方ですから、大きな影響を与えるような作り方はしていないと思いますが、デザインを作る方がすべてseoに詳しい訳ではありません。タグの使い方に問題はないかを確認しておく必要があります。hタグやstrongタグなどは作る方によって使い方が異なる可能性があります。

2.同一テンプレートのユーザー調査

Googleは特定のソースをスパム発見の参考としてインデックスを削除することがあります。限りなく少ない可能性ですが、同一のテンプレートを使用するユーザーがスパムばかりであれば、テンプレート自体を指標として削除される可能性があります。テンプレートで削除されたケースは自分の経験ではありません。ですが、露骨に過剰なSEOスパムが多い場合には注意が必要です。

3.悪意のないガイドライン違反

CSSの使い方によっては、悪気はなくとも隠しテキストと隠しリンクになってしまっている可能性があります。text-indent: -9999px;などはよく使用してしまう例ではないでしょうか。デザイン面でそういった使用方法がないか確認する必要があります。

QDFアルゴリズムとは、人気のトピックに対して新鮮な記事を一時的に上位表示させるというアルゴリズムです。ブログやニュースサイトが上位に表示されている例をよく見かけますが、実際にどういったキーワードがQDFアルゴリズムの対象となり、上位に表示することができるのでしょうか。ビッグキーワードでも発動されるという事例も見かけますが、発動以前のキーワードボリュームによる変化はあるのか調べてみることにしました。

検索ボリュームの増加により発動対象となり、上位表示される対象ページは、ソーシャルや急激な被リンクなどがシグナルとなる可能性が考えられます。また、古い記事を上位に表示させても仕方がないので、発動条件後、インデックスされたページに限られると思います。ただ、発動条件の幅を広げすぎてしまうと、よく使われるキーワードがQDFアルゴリズムによって、かえってめちゃくちゃになってしまうのではないかと思いました。

結果は以下のようになりました。より具体的なキーワードが対象となる傾向となりましたが、「FP」などは元々よく検索されるキーワードで検索ボリュームも多く、対象とするにはどうかなといったところです。それほど注目度が高かったのでしょうか。

また、「IPS」に関しては対象となっていませんでしたが、最近よくニュースで話題となっているので、発動されてもおかしくないのではないでしょうか。これらのキーワードはYahoo!ニュースのトップに表示されていた記事ですので、言及するブログやニュースが少ないということはないと思います。もしかすると、記事が新しすぎて、ニュースやブログが記事を掲載する前にチェックしてしまったということは考えられると思います。

全体的なイメージとしては、通常の検索ボリュームから急激な伸びを見せたキーワードに対して発動される傾向となりました。ですので、元々ボリュームの多いキーワードは対象となりにくいのかもしれません。ビッグとミドルでキーワード自体の意味合いも異なるケースも多い為、判断が難しいところではありますが、例外もありましたので、さらなる検証を続けていきたいと思います。

各キーワードのQDF発動判定

| ビッグワード | 判定 | ミドルワード | 判定 |

| IKEA | × | IKEA 愛知 | ○ |

| FP | ○ | FP検定 | ○ |

| AKB | × | AKB柏木 | ○ |

| ダイエット | × | ダイエット はし置き | ○ |

| iPS | × | iPS再生医療 | ○ |

| シャープ | × | シャープ 子ども向け | ○ |

| 通販サイト | × | 偽通販サイト | ○ |

| すし | × | すしダンス | ○ |

| 韓国 | △別の記事 | 韓国大統領 | ○ |

| 春闘 | ○ | 春闘スタート | ○ |

| 日銀 | × | 日銀 否定 | ○ |

| 牛肉 | × | 米産牛肉 | ○ |

「最近引っ越しを検討しています。神奈川県内で1LDK。家賃は10万円以内に抑えたいのですが。」

検索ユーザーはこのような疑問を抱えて検索エンジンを利用します。

その時にどのページが上位に表示されるのか、それは様々な要因によって決定されるのですが、この質問の回答にふさわしい上位10ページだけが検索上位に表示されます。

いずれにしても、他のページとの争いとなります。ここで、自分のサイト内に回答できるページは2つもいりません。重複しているということです。この回答にふさわしいページは1ページあれば十分です。

では同じようなページはどうすれば良いのか、

「最近引っ越しを検討しています。神奈川県内で1LDK。家賃は10万円以内に抑えたいのですが。インターネットはすぐに使いたいです。」

このように似通っているものの別の回答ページとして使うことで、検索エンジンからの流入数を増やすことができます。

自分のサイトを見直した時に、同じテーマのページがあるかどうかを確認してみてください。もっとロングテールキーワードの最適化をすることができる可能性があります。下記のようにページ数が多くなれば非常に手間のかかる作業ですが、エクセルなどで各ページのSEO戦略を立ててみましょう。

ダメな例×

| URL | キーワード | タイトルタグ(サイト内コンテンツはタイトルと一致した内容) |

| / | 賃貸 | 賃貸のことならABC賃貸へ |

| /about1 | 賃貸 | 賃貸についての説明① |

| /about2 | 賃貸 | 賃貸についての説明② |

| /about3 | 賃貸 | 賃貸についての説明③ |

この場合、コンテンツの中身によって、様々なキーワードで上位化できる可能性がありますが、タイトルタグにキーワードを含めていないことでSEOに効果的がないばかりか、上位化していたとしてもクリック率が非常に悪いと予測される結果となっております。また、こういった構成の場合、賃貸で上位化されるページはトップページです。サブページはロングテールのキーワードからの流入も期待できず、もったいないコンテンツとなっています。

良い例○

| URL | キーワード | タイトルタグ(サイト内コンテンツはタイトルと一致した内容) |

| / | 賃貸 | 賃貸のことならABC賃貸へ |

| /kanagawa | 神奈川 賃貸 | 神奈川賃貸のことならABC賃貸へ |

| /kanagawa_1ldk | 神奈川 1LDK 賃貸 | 神奈川で1LDKの賃貸をお探しなら |

| /search | 賃貸 検索 | 賃貸物件を簡単検索できます |

こういった形でそれぞれがバラバラのキーワードを対象とすることで、ページ同時がぶつかることなく、検索エンジンからの幅広いアクセスが期待できます。但し、コンテンツは作りこむ必要があり、ただタイトルタグのみの変更では、重複コンテンツとしてペナルティになってしまったり、結局上位化することができない可能性があります。

すべてのページに対象キーワードを割り当てないといけないということではありません。問い合わせページや会社概要ページなどは、特定のキーワードで上位表示を目指す必要のないコンテンツです。もし、力を入れてコンテンツ作成をしたにもかかわらず、埋もれてしまっているサイトがあれば掘り起こしてみてください。

キーワードを探すことは、SEOやリスティング広告を始める上で基礎となるべき部分です。自分のサイトがどういったキーワードで上位化すればコンバージョンに繋がるのか、また、どういったキーワードから流入するユーザーに対してのコンテンツが不足しているのかなど、今後検索エンジンでのマーケティングを実施する上で非常に重要となります。

キーワードを考える時に、自分の思いつくキーワードだけでは不十分です。ユーザーは思いもよらないキーワードでアクセスすることがあります。また、自分の想像していなかったボリュームも少ないキーワードが異常な程のヘビーユーザーを生み出すことはよくあります。自分がイメージするものだけでは不十分です。王道だけが必ずしも利益につながる訳ではありません。

ですので、まずは自分の固定概念を捨て去り、根拠となるデータを集める為に、考えられるキーワードを集めてみることにしましょう。キーワードの集め方はGoogleキーワードツールを使用します。順番に説明していきたいと思います。

Googleキーワードツール

定番のキーワードツールです。もう使い方は知っているという方も多いとは思いますが、再度おさらいの意味でも見直してみることにしましょう。csvでデータを一括ダウンロードすることもできますので非常に便利なツールです。

まずキーワードツールを使用する時に注意すべき点があります。それは、必ずログインして使うということです。表示される項目と件数が異なります。ログインしないと表示されない「おおよそのクリック単価」や「月間ボリュームの傾向」などは非常に参考となる数値です。また、ログイン前だとキーワード候補が最大100件に対して、ログイン後は800件となります。

また、キーワードの純粋なキーワードボリュームを調べるには、マッチタイプを「完全一致」にしてください。必要のないワードが含まれている場合は、除外キーワードにキーワードを追加することで除外することができます。

また、デバイスや言語を設定できるほか、フィルタの候補を調整することで、ロングテールのみを調べることも可能です。こういった機能を使いこなすことで、集められるキーワードの数が膨大になります。

このツールだけで充分なキーワードを集めることができますが、もう少し掘り下げたいキーワードがあるという場合には他の見つけ方があります。検索エンジンにキーワードを入力すると出現する入力補助機能を使って見つける方法です。複合キーワードを入れていくことで関連するロングテールキーワードを見つけていくことができます。検索結果の上部に表示される関連キーワードも使うことができると思います。また、bing、ask.jpなどの検索エンジンを使って、同じように入力補助や関連語句などから抽出してくる方法も考えられます。

QDDというアルゴリズムを聞いたことがありますか。検索結果に多様性を持たせるアルゴリズムです。例えば『スラッシュ』という言葉で検索した時に、同一の意味であるスラッシュというキーワードの様々なサイトを表示させるということです。ミュージシャン、記号、製品名など。こうすることで検索ユーザーの求めている検索結果を表示させる可能性が高くなるということです。

このQDDという言葉は2008年の5月11日にseomozによって生まれました。それ以前にこのアルゴリズムについて言及しているサイトは見つかりませんでした。マット・カッツのブログでは今まで言及例はありません。

QDDアルゴリズムは実際に導入されているものなのでしょうか。それともseomozの仮定にすぎないのでしょうか。確かにそれらしい検索結果は多くあります。ただ、例外の検索結果もまた多く存在します。例外の理由はなんでしょうか。回答例として、検索ボリュームに偏りがあると考えられると思いますが、当然サイト数も多い場合があり、リンクが集まる比率は高くなります。ですので的確な回答とは言えません。

Googleはサイト上に以下の言葉を掲載しています。

Google がユーザーのためにしていること

検索をさらに賢く高速にするということです。そうすれば、キーボードから「ジャガー」と入力されたときに、ユーザーが探しているのが動物の写真ではなく、自動車であることを理解できます。

https://www.google.com/intl/ja/about/company/products/

多様性を持たせれば関連性がなくなり、適切な検索結果を表示させることが難しくなる可能性があります。QDDというアルゴリズムは存在すると思いますか?

Googleではウェブマスターの為に、検索エンジン最適化スターターガイドを用意しています。内部対策の基本的な知識に関してはこちらのスターターガイドを見ることで得られます。内部対策ってそもそもどういうことをすればよいのか、また内部対策のおさらいをしておきたいという方は是非一度目を通してみてください。

検索エンジン最適化スターターガイド

Google公式ブログの解説

また、Google社内で使用されている、Google 検索エンジン最適化 (SEO) レポートカードでは、より具体的な内部対策例をみることができます。

検索エンジン最適化 (SEO) レポートカード

Google公式ブログの解説

内部対策は基本的には順位を大幅に上昇させるものではありませんが、誤った使い方をすると、順位上昇を妨げたり、ペナルティの原因となる可能性があります。過剰に行う必要はありませんが、サイト全体の土台を作る上で非常に重要な要素となります。